Information

連載2:山が支える/山を支える:木の岐という道具

連載:身体と道具の、あいだに。木の岐編

「きのまた」という道具がある。木の枝の分かれ目を活かしてつくられる、ごく素朴な形の民具だ。誰にでも手に入る素材で、誰でもつくれる。かつては山や農村で日常的に使われていたが、今ではその用途や名前すら知らない人も多い。

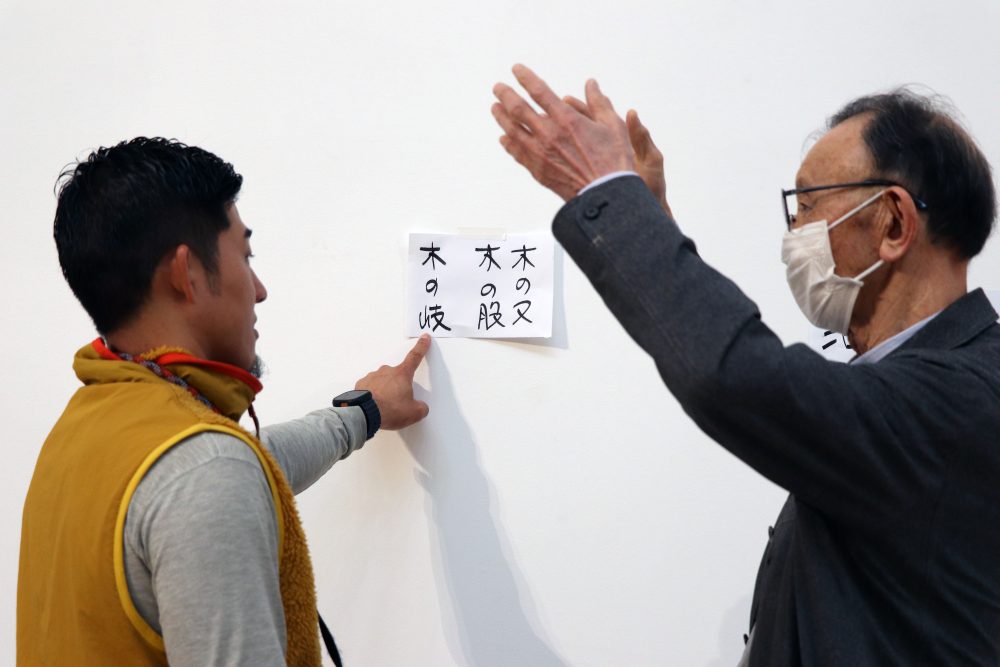

この「きのまた」は木の又と書くことが多いようだが、私は木の岐と書くようにしている。実際には、辞書に載っているわけではないのでどれか正解かはわからない。私が使っている「山のよこに支える」という表記の「岐」は秋田で民具の収集をしている油谷さんに教えていただいたものだ。「岐」の漢字は、「山が支える」という捉え方もあれば「山を支える」と捉え方もできると考えている。ちなみに、道具になりきっていない自然の「きのまた」を木の叉と表記し、その特性を活かして道具として生活の中に迎え入れたものを「木の岐」とする考え方が今、私の中では一番しっくりきている。山の枝を支えにして人の営みを支えるのか、人が山を支えるように道具をつくるのか。たった一文字の違いに、自然と人との関係性の豊かさが滲んでいるように感じている。

私は、民具のフィールドワークを通じて、このような道具の使い方や呼び名、造形に触れるたび、人と自然の「間」にある知恵に気づいていくことがとても興味深い。木の岐は、雪深い地域で荷物を運ぶための雪そりブレーキ代わりに使われたり、腰にぶら下げる携帯用の吊かぎとして工夫されたりしていた。使われる枝の形も様々で目的に応じて、素材をどう見立て、どう使うか。その工夫こそが、木のまたの面白さである。

「きのまた」は、まだ道具になりきっていない自然のかたちを、まずはそのまま手に取る。拾うという行為が、生活の中に迎え入れるという姿勢の始めの一歩でもあるのだ。山に入ることで素材を知り、身体を動かして加工する。そこには、環境と共に生きる感覚が確かににあった。

山が支える道具、山を支える道具。どちらも、今を生きる私たちに問いかけてくる。

油谷滿夫氏(アブラヤ・ミチオ)

稀代の蒐集家・油谷満夫氏は昭和9年(1934)秋田県横手市に生まれる。昭和25年から70年以上も民具の収集をつづけるそのコレクションは50万点以上にものぼる。平成24年4月のは「特定非営利活動法人 油谷これくしょん」を設立する。

あ